別記事「お金は簡単に10倍になる 信用創造」で、銀行が又貸しを繰り返すことによって、最初100万円しかなかったものが何倍、何十倍にもなるというお話をしました。

貨幣の信用創造といわれる機能です。

そして信用総合が行われる過程で増えていった銀行通帳の残高の合計をマネーストックといいます。

ではこのマネーストック、つまり紙幣の数が増えていったら、経済にどんな影響を与えるのでしょうか?

最近、紙幣が増加した理由

国が行う金融政策は、このマネーストックを管理して経済成長や雇用や物価の安定を図っています。

マネーストックは経済に大きな影響を与えるため、新聞やニュースでも今月のマネーストックが何%増えたとか報道されています。

でも、ほとんどの人がマネーストックのニュースなんかスルーしていると思います。

2020年5月のマネーストックは前年同月比でどれだけ伸びたかご存じですか?

4.1%増加しています。

これはここ10年でみると最高の伸び率となります。

なぜマネーストックがこんなに伸びたのでしょう?

理由は大きく2つ考えられます。

1.預金が増えた

一律に10万円が支給された給付金などにより銀行預金が増えました。今年5月の預金量(預金平均残高)は前年同月比で6.2%増加しています。

2.企業が借り入れを増やした

預金がいくら増えても、企業が借入をしないと信用創造は起きません。

コロナによる不況を見越して、企業が借り入れを大きく増やしていることがマネーストックの増加を招きました。

ではマネーストックが増えた今後、経済はどうなるでしょうか?

特に物価はどの方向に動くでしょう?

紙幣が増加すると物価はどう動く?

インフレに動くのか、はたまた経済が悪化してさらなるデフレになるのか。

ここでは経済学におけるマネーストックとインフレ・デフレの基本理論を説明するために、AKB王国という国を想像してみてください。住民は100人です。

主食は牛タン。国民は牛タンだけで生きています。牛タンは年間100トンしかとれず、他の必需品はすべて王国から支給されるので、貨幣で買うものは牛タンだけです。

ここで、あなたはAKB王国の中央銀行総裁となって紙幣の発行を決める。

一番最初に100万円だけ発行する。

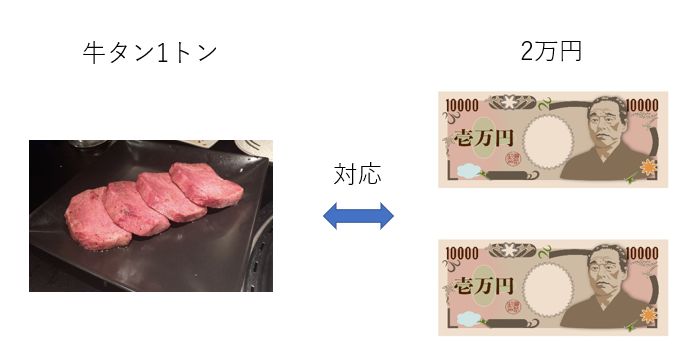

したがって牛タン100トンと100万円が対応。

公平に行き渡れば1人1万円を手にすることになるから、国民は牛タン1トンを1万円で買うことになる。

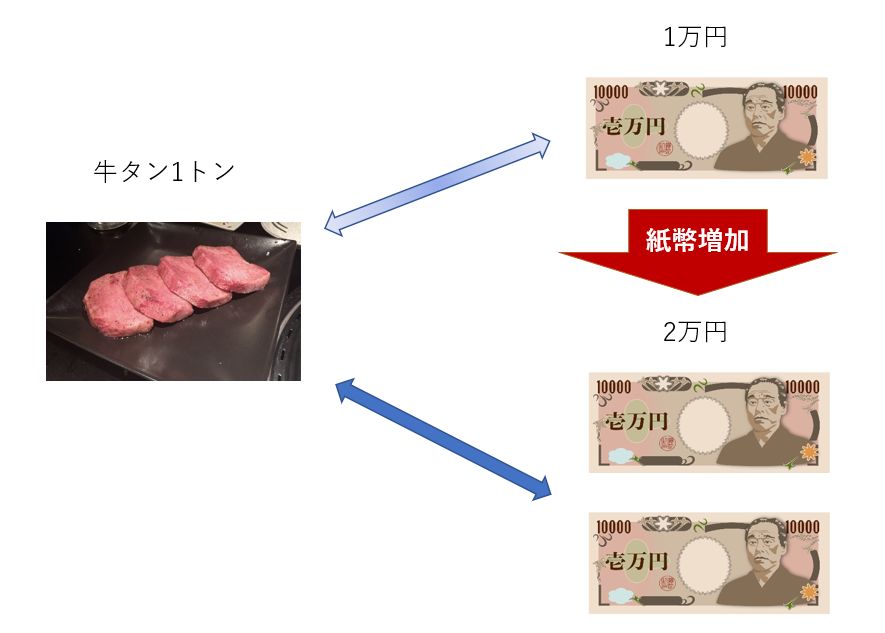

あなたはコロナ対策のために、さらに100万円の紙幣を発行する。

するとAKB王国には200万円の紙幣がある。

牛タン100トンに対して紙幣200万円が対応することになる。

牛タン1トンに対して2万円。

すると、自分の手元に2倍のお金があるから、1トン2万円出してもいいと言い出す人が必ず出てくる。

これで価格が2倍になる。

これが紙幣の増加による物価上昇(インフレ)の仕組みです。

単純にいえば、インフレとは、モノの数が変わらないのに、紙幣の量が増えたために起きるものなのです。

つまり、マネーストックの増加によって物価は上がる=インフレになる、と考えることができるのです。

現実の社会も、モノの数というのはそんなに急激に変化しません。

その状態で紙幣の数だけ増えると、1個のモノに対応する紙幣の数が増えますから、モノの価格が上がっていってしまうわけです。

インフレで誰が困るのか?

でも200万円というお金が公平に配られているなら、別に誰も困りません。

みんな手元に2万円ありますから、以前と変わらずに同じ牛タン1トンを買うことができます。

お金も増えて価格も同じだけ上昇しているだけなんです。

これなら誰も困りません。

これを経済学では「貨幣の中立性」といいます。

貨幣は実体経済に対して影響を及ぼさないとい考えです。

でも本当に誰も困らないのでしょうか。

その話はまた次回に。

コメント

[…] ではこの通貨供給量の伸びで、物価は上がるのでしょうか?基礎的な経済学では、通貨の量が増えると、物価は上がるとされます。この理論については、別記事「インフレの正体」を参考にしてください。 […]