資本主義経済を一言で表現すると、なんでしょう?

資本主義経済の国に住んでいるのに、ほとんどの人があまり考えたことがないと思います。

歴史を振り返りながら資本主義経済の核心を説明します。

資本主義経済は道具がポイント

資本主義経済を一言で表現すると、「道具をもつ資本家と、道具を持たない労働者によって成り立っている経済」となります。

ポイントは、道具を持っているかいないか、なんですね。

道具という言い方をすると、だれでも持てる気がしますが、これは資本主義経済の歴史が絡んでいます。

このことを17世紀のイギリスにタイムスリップして考えてみましょう。

17世紀のイギリス

当時のイギリスは、それまでの毛織物、つまりウールに替わって、綿織物が大ブームを迎えていました。

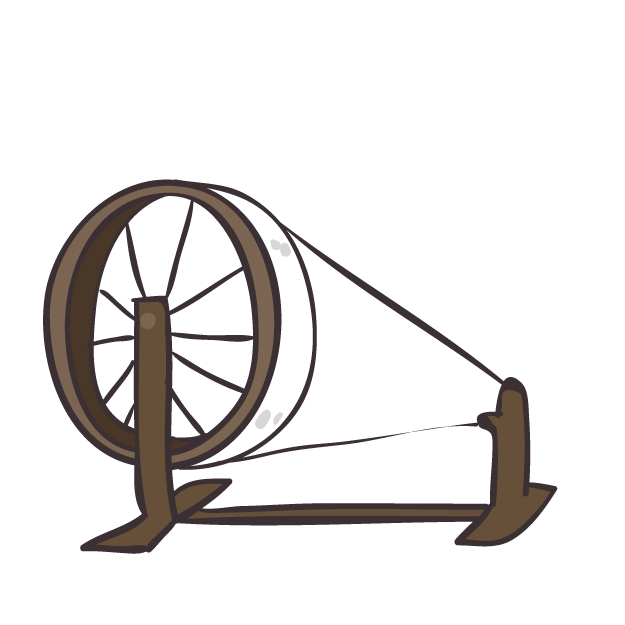

綿織物を作るには、綿花から丈夫な糸を作ることが必要です。そのための道具が糸車です。

糸車はグリム童話の眠れる森の美女にも出てきますね。

糸車は簡単な道具なので、当時誰でも作ったり買うことができ、どの階層の家にも普及していました。

糸車を使った糸作り(紡績といいますね)は、女性の仕事としてどの家庭でも行われていました。つまり、糸車は生活必需品であり、主婦の副業のための道具でもありました。

17世紀までは紡績のための糸車という道具は、誰でも持つことができる道具だったのです。

18世紀産業革命で生まれものとは?

綿織物は作れば作るほど売れたので、事業家としては糸を確保することが急務だったので糸車もだんだん進化していき、紡績機となります。

でも手作業でやっている限り、大幅な生産性向上は望めません。

そこに、18世紀産業革命時代が到来します。

産業革命といえば、1769年ワットが発明した蒸気機関が有名ですね(ただしワットは発明したのではなく改良したに過ぎません)。

この蒸気機関が道具というものの意味合いを大きく変えました。

蒸気機関というと、蒸気機関車を思い浮かべる人が多いと思いますが、それ以前に、蒸気機関は糸車という道具を自動的に動かすための「動力源」として使われたのです。

蒸気の力により、糸車から進化した紡績機を自動的に、しかも一度に何十台、何百だいと同時に動かしたのです。

買えなくなった道具

ただし、蒸気機関は石炭を燃やして動力にするものですから、大きな機械ですし、とても高価でした。

一般家庭の人が購入して、自宅で紡績機を動かすことなど不可能です。

このため、蒸気という動力源の発明により、工場化がもたらされました。

つまり産業革命というのは、動力源の発明による工場化なんです。

ただし蒸気機関は当初、圧力が低かったからそれほど普及しませんでした。

最初に普及したのは、ワットの蒸気機関と同じ頃に発明された水車を使った水力紡績機です(リチャード・アークライトが発明)。

つまり、産業革命は本当は水車から始まったんです。

蒸気機関は1830年代になってようやく高圧力となり普及していきました。

道具を持つものと持たざるもの

糸を紡ぐ、つまり紡績のための道具である糸車は、17世紀までは誰でも持てるものでした。

それが蒸気や水車を使った動力源が誕生したことにより、その動力によって動く道具は、お金を持っている人しか購入することができなくなりました。

ここに「道具を持つ資本家」と、「道具を持たずに自分の労働力を提供するだけの労働者」に分かれることになりました。

これが産業革命による資本主義経済の誕生です。

つまり、資本主義経済とは、道具とお金という資本をもつ資本家と、持たない労働者という2つの構造によって成り立っている経済となります。

ポイントは資本家が動力源のような道具を持っているという点なんです。

ところが現代になり、新しい動力源の登場によって、その図式も壊れる可能性ができてきました。

それはまた別記事で。

コメント

[…] 詳しくは別記事「資本主義経済って、なに?」をご参照ください。 […]

[…] […]