6月8日に世界銀行が発表した2020年の経済予測は、マイナス5.2%と戦後最悪になるとされています。

これにより格差や貧困が広がることは確実でしょう。

格差や貧困問題については、以前から日本でも盛んに報道されていますが、その背景や原因はどうなっているのでしょうか?

ここでは世界との比較を通してその理由を探っていこうと思います。

住民税非課税世帯の学生に20万円給付

皆さんはコロナ対策の特別定額給付金10万円、入金されましたか?

この10万円とは別に、大学生や専門学校生には「学生支援緊急給付金」というものがもらえます。

この給付金はバイトができなくて学習に支障をきたしている場合に10万円が給付されるものですが、住民税非課税世帯の学生の場合は20万円に増額されます。

住民税非課税世帯というのは、住民税がかからない世帯のことです。

たとえば会社員、専業主婦、子供2人の家庭だと、所得がおよそ160万円以下の世帯です。

「所得」とは、収入から必要経費を引いた残額をいいますから、収入に直すと、給与額ではおよそ年260万円以下となります。

対象となる大学生等の人数は、学生支援緊急給付金全体で42万人とされていますが、住民税非課税世帯の数は明示されていません。

そこで何か資料はないかを調べたところ、平成28年の文部科学省の資料(「給付型奨学金制度の設計について」平成28年12月19日文部科学省 給付型奨学金制度検討チーム)に推定値があり、そこではおよそ6万人だと書かれています。

6万人もの大学生等の世帯が住民税がかからないほど所得が低い、という事実に対して、皆さんはどういう印象を持たれるでしょうか?

思ったほど多くないと思われましたか?

そんなにいるのか、と驚かれましたか?

その国の貧困がどの程度のものかを測る指標として、「相対的貧困率」というものがあります。

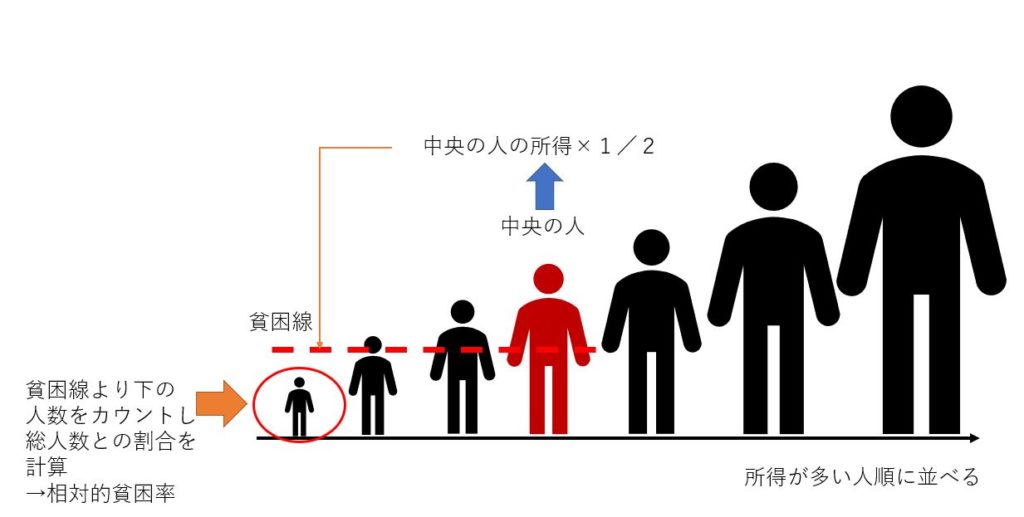

相対的貧困率とは、全国民を所得の多い順に上から並べて、真ん中の人の所得を100としたとき、その半分の50を下回る所得しかない人の割合のことです。

実は日本はこの相対的貧困率が、先進国の中ではかなり高いのです。

つまり、日本は貧困が激しいということです。

相対的貧困率

最近はネットやニュースで「貧困女子」や「子供の貧困」というフレーズが取り上げられることも多くなりました。

平均値ではなく、上から並べてちょうど真ん中の人(中央値)の所得が基準値となるのです。平均値ではなく中央値を基準値とするのは、所得がとてつもなく大きい人など偏りを排除するためです。

この人数には赤ちゃんや子供も入りますが、赤ちゃんに所得などありませんから、実際には世帯の所得を元に計算されます。

日本の貧困線のラインは、1年の所得がおよそ130万円です。これより下は、貧困層とされます。

さきほどの住民税非課税世帯の所得160万円(4人家族の場合)よりも低い金額です。

そして日本の相対的貧困率は

日本は15.7%

これは先進国の中ではかなり大きな数値となっています。

フランスなどは相対的貧困率が8.10%と日本の半分です。

ここから日本の貧困問題が盛んに報道されるようになったわけです。

相対的貧困は生きていくのが困難な絶対的貧困とは別な概念ですが、相対的貧困層が多いということは、ひとつのエコシステム(経済圏)として隅々まで経済効果が及ばなくなっていることを意味し、経済発展の末期症状とも言えます。

このエコシステムの不具合が、貧困女子や子供の貧困の問題も招いているわけです。

| 相対的貧困率 | |

| フランス | 8.10% |

| デンマーク | 5.80% |

| フィンランド | 6.30% |

| オランダ | 8.30% |

| ノルウェー | 8.40% |

| 日本 | 15.70% |

| 韓国 | 17.40% |

| アメリカ | 17.80% |

各国の状況を見ると、ヨーロッパの国々は相対的貧困率が低くて、日本、韓国、アメリカはヨーロッパ諸国の倍の数値になっています。

日本やアメリカに共通して相対的貧困率が高くなる要因があるのでしょうか?

国民負担率

一つの要因として考えられるのが、国民負担率です。

日本やアメリカは国民負担率が低いのです。

国民負担率とは、所得に対する税金と社会保険料の合計額の割合のことです。

たとえば所得が500万円あって、税金と社会保険で250万円支払っていれば国民負担率は50%となります。

日本の税負担や社会保障負担は重い、という印象を持っている人が多いと思いますが、事実はそうではありません。

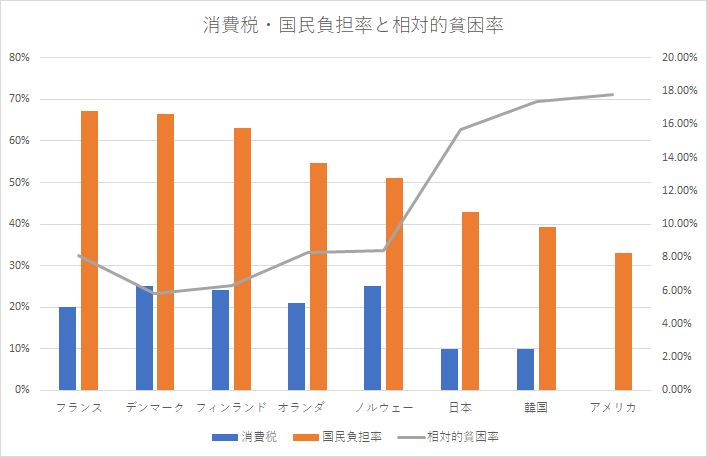

上の相対的貧困率の表に、消費税額と国民負担率を加えた表を作成しグラフ化すると、その関係は明かです。

| 消費税 | 国民負担率 | 相対的貧困率 | |

| フランス | 20% | 67.20% | 8.10% |

| デンマーク | 25% | 66.40% | 5.80% |

| フィンランド | 24% | 63.20% | 6.30% |

| オランダ | 21% | 54.60% | 8.30% |

| ノルウェー | 25% | 51.20% | 8.40% |

| 日本 | 10% | 42.80% | 15.70% |

| 韓国 | 10% | 39.20% | 17.40% |

| アメリカ | 0% | 33.10% | 17.80% |

消費税率が低い国は国民負担率も低く、そして相対的貧困率は高くなる。

数字から見るとこの関係は明かです。

相対的貧困率が日本の半分のフランスは、国民負担率は日本の倍近い数値となっています。

ここからわかることは、日本は所得の再分配が自分たちが感じているほどされていないということです。

所得再分配とは、税金や社会保険負担などにより、所得を公平に再分配することにより格差を無くそうとするものです。

日本の貧困女子や子供の貧困などは、国民負担率が低いため、所得の再分配がうまく機能していないことが原因だということになります。

先進国の中で国民負担率が低く、相対的貧困率が最も高いのはアメリカですが、日本はアメリカ型になっているわけです。

アメリカといえば格差が激しい国の代名詞になっていますが、このまま日本はアメリカ型の格差社会を許容するのでしょうか?

とくに日本は年収600万円ぐらいの中間層の国民負担率が低いと言われます。人数的にも最も多いこの層がもっと負担をしないと、格差はなくならないとされます。

しかしここに日本特有のジレンマが存在し、ことは単純ではありません。

それについては後編で。

なお、これは余談ですが、

小さな会社を作って収入はそこに集約させ、自分への給料は食費などがまかなえる程度の小さな額に抑えることで税金を払わずに賢く生きていこう、といった趣旨の本も出ています。

住民税非課税世帯の中にはこれを実践しているとしか考えられないような(裕福そうな)家庭も、たまに見受けられます。

コメント

所得の再分配がうまく機能していないことが日本の貧困の原因だから、もっと再分配をするべきと思いましたが、再分配が貧困層の方々のもっと稼ごうというインセンティブの低下に繋がる可能性があると考えるとどうするのが正しいのか、経済初心者の僕にとって、これは難題です。(笑)来週までに、じっくり考えます。

働く意欲についてはベーシックインカムでも必ず議論になります。そのベーシックインカムは古代ローマ帝国時代にも似たような制度があったようですが、古くて新しい問題なんですね。働いてお金を得ることは、本来楽しいことなんだと思いますが、その一般化は難題です。

[…] 「貧困女子・子供の貧困の意外な理由 格差社会と相対的貧困率(前編)」で日本の税と社会保険の負担率は、先進国の中では決して高くない! というお話をしました。 […]